全国碳排放权交易市场正式启动 金融业将在其中扮演重要角色

9点半正式开市,10分钟后累计成交额突破2000万元。全天4小时交易,成交额410万吨,收盘价单日上涨6.7%。这是7月16日全国碳排放权交易市场启动后的一个火爆交易场景。

建设全国碳排放权交易市场,是利用市场机制控制和减少温室气体排放、促进绿色低碳发展的重要制度创新,也是实现二氧化碳排放峰值和碳中和的重要政策工具。10年来,从地方试点起步到全国上市,经验不断积累,制度逐步完善。碳市场是如何运作的?碳价格是如何形成的?金融业将在其中扮演什么角色?记者采访了相关企业、交易所和专家。

“无形之手”助减排

碳市场可以以最低的成本、最高的效率实现碳减排,充分发挥价格发现的作用

全国碳市场启动前,地方碳市场试点工作已开展10年,推动了不少企业的绿色转型。

“当时公司以每吨60元的价格购买了约25万吨碳配额。”广州恒运企业集团有限公司副总经理周水良记得2014年的第一笔碳交易。广东是最早开展碳排放权交易试点的省份之一。作为重点电力生产企业,广州恒运于2014年被纳入碳排放管理。当时由于缺少碳配额,企业购买了约1500万元的碳配额来履行合同。

随着试点交易的深入,广州恒运逐渐意识到减排不仅仅是压力,碳资产管理和碳减排技术的应用也能带来经济效益。为此,公司成立节能降碳专班,对发电机组进行升级改造,大力发展天然气发电等低碳清洁能源项目.一系列转型升级使广州恒运实现了从花钱买碳配额到卖碳资产牟利的转变。2020年,企业通过出售碳资产获利3000多万元。

和广州恒运一样,很多排放控制企业也尝到了碳市场带来的甜头。“越来越多的企业意识到,只有积极减排,才能在绿色低碳转型大潮中抓住有利时机。”广州碳排放权交易所总经理孟梦表示,试点过程中广东碳市场活跃。截至今年6月,碳排放权累计成交额超过40亿元,位居全国第一。

“更重要的是,碳市场有效促进了良好的减排效果。通过碳排放总量控制、指标分配和合规机制,广东碳市场整体实现绝对减排,2019年减排达到4374万吨。减排率达到11.4%。”孟梦认为,国外实践和国内试点都表明,碳市场是一种能够以最低成本、最高效率实现减排的政策工具。

这个市场是如何运作的?孟梦以广东碳市场为例介绍了碳市场的建设框架:一是设置碳市场的覆盖面。广东确定覆盖的行业是电力、水泥、钢铁、石化、造纸、民航六大行业,中年排放二氧化碳2万吨及以上;然后设定总配额,这是碳减排的目标任务;然后制定配额分配方案,采用基线法,横向与同行业企业进行对比,奖先进罚落后,同时明确碳配额分配是否免费以及有偿分配的比例。此外,还需要建立碳排放报告核查制度和合规机制,对企业碳排放进行监督,明确对不合规行为的处罚规则,确保报告的约束力和公信力

碳市场如何发挥低成本、高效率的减排作用?据北京绿交所总经理梅介绍,碳市场与其他市场一样,通过价格信号引导碳排放权资源优化配置,推动全社会减排成本降低,以无形之手推动绿色低碳产业投资。

“要充分发挥价格发现在碳市场中的作用,只有推动形成合理的碳价格,碳市场才能发挥高效约束碳排放、刺激碳节约的作用。”梅认为,碳价过低,企业对减排没有热情;碳价过高会导致部分高碳企业负担过重,不利于企业转型发展。

根据7个地方试点项目运行情况,近两年加权平均碳价约为每吨40元。梅认为,虽然试点地区进行了有益的探索,但由于市场规模有限,真正反映碳排放综合社会成本的碳价格尚未形成。寻找合理有效的碳价格是全国碳市场建设的重要目标和任务。

丰富碳金融衍生品

碳排放权期货市场的建设将与现货市场共同促进和发展

如何通过碳市场更好地形成碳价格,充分发挥碳价格的激励约束作用?专家认为,国际经验表明,由于碳交易具有较强的金融属性,应引入碳期货等金融衍生品交易机制,更好地发现价格、管理风险。

“只有多元化金融机构和金融产品的加入,碳市场才能更加活跃,碳定价才能更加高效。”梅认为,多元化的市场主体有不同的风险偏好、预期和信息来源,从而形成相对公平的价格,有助于形成有效的市场定价机制。

平安证券首席策略师魏伟也认为,如果没有金融机构的参与,碳市场在价格发现、引导预期和风险管理方面的作用将大大降低。魏伟举例称,欧盟碳交易市场发展相对成熟,这在很大程度上得益于市场建立初期具有碳配额的期货、期权、互换等各种金融工具的发展,以及商业银行、投资银行、私募基金等众多参与者的参与,大大增强了碳交易的活跃度。

最近,中国碳金融市场传来好消息。证监会新闻发言人高丽近日表示,为配合碳现货市场发展进程,证监会积极指示广州期货交易所加快碳期货市场建设。

“碳排放权已经具备了期货的一些基本属性,如高度标准化、配额发放和履约存在时间差带来的远期需求等。”广期所有关负责人表示,现货市场是期货市场的发展基础,期货市场形成和发展起来后,对碳市场有多方面推动作用。

——推动有效碳定价,更好地完善市场机制。碳排放权期货市场作为现货市场的有益补充,集中了大量的市场供求信息,通过市场各类交易者的撮合交易、中央对手方清算等方式,进一步提高碳市场体系的市场化程度,可提供连续、公开、透明、高效、权威的远期价格,缓解各方参与者的信息不对称。

——将碳排放权转化为合约形态,扩大碳市场的边界和容量。碳排放权期货使投资主体可以不直接持有现货,而是通过持有期货合约实现跨期投资,既满足了社会资本对碳资产的配置和交易需求,也不干扰控排企业正常使用碳排放权。

——吸引更多社会资本进入,引导资金流向低碳行业和企业。碳排放权期货是最基础、发展也比较成熟的碳金融衍生品,通过和其他资产组合构建不同收益结构、期限结构的碳金融产品吸引更多社会资本进入,为运用节能减排技术、开发自愿减排项目的企业带来收益,形成市场化的激励约束机制,可有效引导社会资本对可再生能源、绿色制造业等低碳产业的投资,促进碳减排和经济清洁低碳转型。

对控排企业和行业来说,碳排放权期货能提供较为明确的碳价预期和碳价波动风险管理工具,降低转型升级压力。企业可以利用碳排放权期货管理风险,提前锁定碳成本,安排节能技改或市场交易。

广期所表示,现货市场和期货市场两者是相互促进、共同发展的关系。推出碳排放权期货,需要法规制度体系相对完善、交易运行情况符合推出期货合约基本条件的现货市场作为基础保障。广期所将开展深入调研论证,完善合约规则设计,在条件成熟时积极研究推出碳排放权相关的期货品种。

金融业有力支持碳交易

进一步发挥碳市场的金融属性,创新金融产品和服务的同时也要加强金融监管

6月30日,广东省首单林业碳汇价值综合保险落地;7月2日,浙江省首笔碳排放权抵押贷款发放……随着碳交易的发展,碳排放权抵质押、碳汇保险等碳金融产品也在不断涌现。但总体来看,我国碳市场金融化程度仍然偏低。人民银行研究局课题组分析,虽然试点地区和金融机构陆续开发了碳债券、碳基金、碳排放权抵质押融资等产品,但碳金融仍处于零星试点状态,区域发展不均衡,缺乏系统完善的碳金融市场。此外,专业化投资者群体不发达,碳金融发展缺乏专业的长期资金支持。

浙江银保监局有关负责人认为,全国碳交易市场建立后,在确保风险可控的前提下,可以降低投资机构入市门槛,鼓励银行保险机构参与碳交易过程,逐步扩大投资者数量,让银行、保险等金融机构也进一步促进全国碳市场价格发现、风险管理及融资等基础功能有效发挥,“比如鼓励银行进一步探索将碳排放权纳入抵质押担保范围,将企业碳表现纳入授信管理流程,采取差别化的贷款额度、利率定价等措施;鼓励保险机构创新研发更多涉及碳定价、碳交易、碳履约等过程的碳保险产品。”

“在发展衍生品市场的同时,要同步加强金融监管。”魏伟认为,目前我国碳市场处于初期发展水平,应注意避免出现过多投机。要建立信息披露管理制度,及时公开发布碳交易供求相关信息,保证交易市场公开透明、充分竞争;还要加强碳交易机构管理,提高交易机构管理能力和服务水平,建立风险防控体系,防范价格操纵和内幕交易等行为。

市场主体从控排企业为主体转向控排企业、非控排企业、金融机构、中介机构、个人并重的多元化市场主体,产品从现货为主转向现货、期货、衍生品并重,市场格局从一个行业到多个行业、从区域到全国、从国内为主到对接国际市场……梅德文这样描绘未来中国碳市场的巨大潜力,“在碳金融的助力下,中国碳市场能够发展成为有效性、流动性、稳定性并存,广度、深度、弹性兼具的大市场,解开经济发展和碳减排的两难,真正实现低成本、高效率的碳中和。”

-

-

三线收红,沪指站上3600点,芯片成市场焦点

5月27日,三大指数开盘后下行震荡,触底后拉升翻红,剧烈拉升触顶后高位调整,午后,指数下行红盘震荡,尾盘走势较强。截至收盘,沪指涨0 4

2021-05-27 16:43

-

-

屡屡被罚隐现掉队尴尬 优酷“爆款”出圈难掩业绩亏损

原标题:屡屡被罚隐现掉队尴尬 优酷爆款出圈难掩业绩亏损日前,优酷(NYSE:YOKU)因提供含有危害国家统一、主权和领土完整的互联网文化产

2021-05-27 16:46

-

-

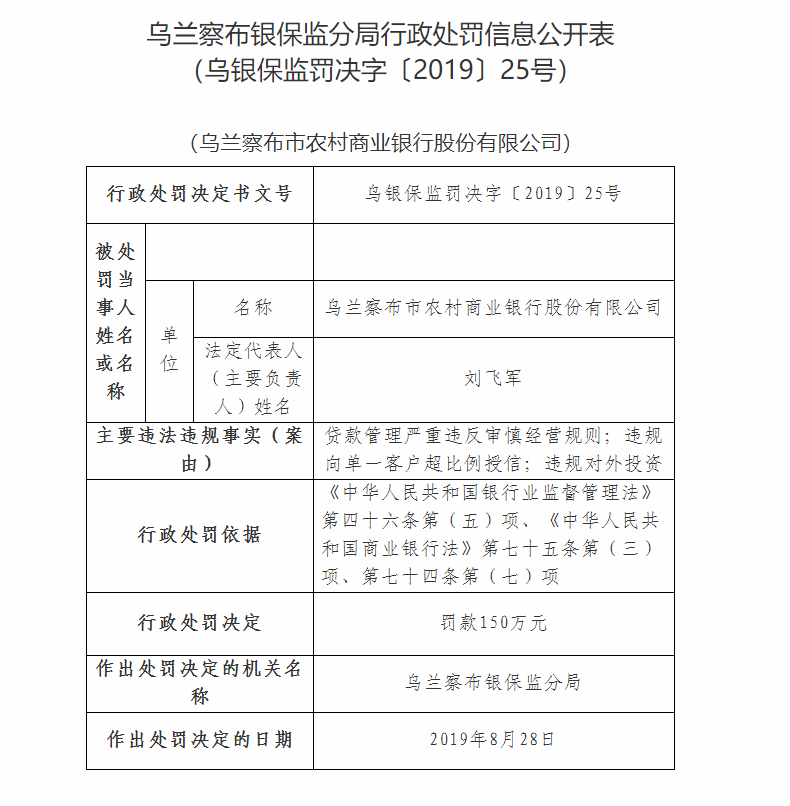

乌兰察布农商行因违规向单一客户超比例授信等被罚150万元

5月27日讯 昨日晚间,乌兰察布银保监分局公布一则行政处罚信息公开表。处罚信息显示,乌兰察布市农村商业银行股份有限公司因贷款管理严重

2021-05-27 21:38

-

-

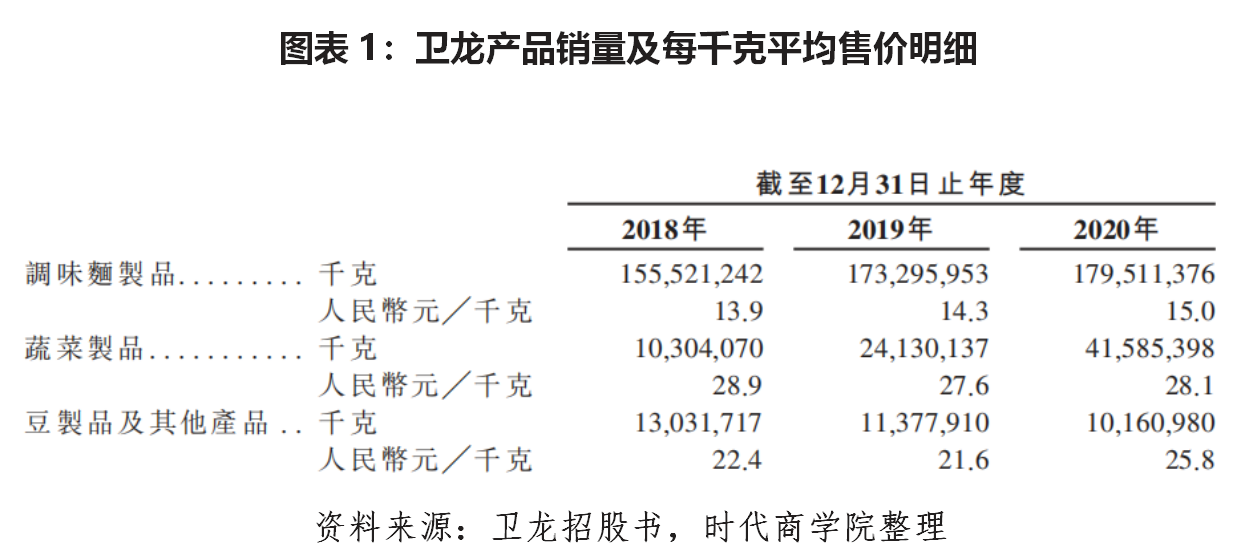

垃圾食品穷途末路,卫龙押宝IPO是苟延残喘?还是冒险一博?

卫龙究竟是辣条第一股还是垃圾食品第一股? 5月12日,卫龙美味全球控股有限公司(以下简称卫龙)向港交所递交招股书,辣条一哥向资

2021-05-28 10:36

-

-

江苏飞澳斯医药集团违反《药品经营质量管理规范》被警告

中国网财经5月31日讯 日前,江苏飞澳斯医药集团有限公司(江苏飞澳斯医药集团)因违反《药品经营质量管理规范》被江苏省药监局警告。

2021-05-31 12:00

蔚蓝财经

蔚蓝财经